PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつては電気機器の絶縁油や冷却油として広く利用されていた人工的な有機化合物です。しかし、現在ではPCBは有害物質として扱われ、我が国では製造と輸入の両方が禁止されています。そのため、処分する際には適切な処理が必要とされます。信頼できる業者に依頼し、適切に処分することが大切です。

目次

PCBは人体に有害?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、生物の細胞や酵素系に損傷を与えることが知られています。特に高濃度のPCBに曝露されると、神経系、免疫系、内分泌系などの生理機能に影響を及ぼす可能性があり、胎児や乳幼児の発達にも悪影響を及ぼすことが研究で示されています。

◇PCBの特性

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、POPs(持続性有機汚染物質)の一種であり、無色透明で粘性のある油状の物質です。他の物質と混合すると薄い黄色になる場合もあります。PCBは水に溶けにくい非極性物質であり、有機溶媒や油には溶けやすい性質があります。このため、環境中では水よりも土壌や脂肪組織に蓄積しやすい傾向があります。

PCBは非常に高い沸点を持っており、280~330℃と高温環境でも安定しています。また、熱分解しにくいため、熱交換器の熱媒体や電気機器の絶縁油として利用されてきました。特に、電気を通しにくい性質から、トランスやコンデンサなどで広く使用されました。

PCBは酸やアルカリなどの化学薬品に対しても反応しにくく、非常に安定しています。このため、長期間使用できる材料として評価されていました。また、燃えにくい特性を持ち、火災リスクが低いことから安全性が求められる用途で重宝されました。

PCBはその特性を活かして、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体として使用されてきました。また、潤滑油添加剤や塗料成分としても利用されていました。しかし、PCBは非常に安定した物質である一方で、その毒性が問題視されています。

環境中では分解されにくく、生物の体内に蓄積することで健康被害を引き起こす可能性があります。このため、日本では1972年以降製造が中止され、現在は厳格な管理と処理が求められています。

◇Pops(持続性有機汚染物質)とは

POPs(Persistent Organic Pollutants/残留性有機汚染物質)とは、分解されにくく、脂肪組織に蓄積しやすい性質を持つ化学物質の総称です。これらは大気や水を通じて長距離を移動し、使用地域を越えて地球全体に影響を及ぼすことから、環境や人の健康に深刻な影響をもたらすおそれがあります。

その代表例には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、ダイオキシン類、DDTなどが含まれています。こうした背景を踏まえて、2001年には「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」が採択され、2004年に発効されました。

この条約は、対象となる有害物質の製造や使用を原則禁止し、ストックパイルや廃棄物の適正管理を加盟国に求める国際的な枠組みです。日本は2002年にこの条約を締結し、現在も国内実施計画の策定や改定を通じて積極的に対策を進めています。

さらに、POPs条約では、モニタリング調査を通じてPOPsの環境中での存在状況を把握し、対策の有効性を評価することも義務付けられています。日本国内では、環境省が水質、大気、野生生物などを対象とした調査を継続的に実施しており、POPs濃度の変動を追跡しています。また、国際協力にも注力しており、東アジア諸国と連携してPOPsの監視体制強化を図っています。

◇PCBの人体や環境への影響

カネミ油症事件は、1968年に西日本を中心に発生した事件です。この事件では、カネミ油に混入したPCBやダイオキシンによる健康被害が発生しました。当時、カネミ油は低価格で一般家庭でも使用されていましたが、製造過程で誤ってPCBが混入したために健康被害が引き起こされました。

被害者は湿疹やかぶれ、関節の痛み、食欲不振などの症状を訴え、1万3000人以上が被害を受け、死者も出る大規模な公衆衛生上の事件となりました。この事件は、PCBやダイオキシンなどの有害物質の健康被害を広く認識させ、環境保護と公衆衛生における規制と監視の重要性を世界的に浮き彫りにしました。

【あわせて読みたい】

思わぬ場所から発見された例も!PCB廃棄物の発見事例

PCB廃棄物は、想定外から発見される例も少なくありません。ここでは、過去に報告された代表的な発見事例をもとに、実際にどのような場所で見つかったのかを具体的にご紹介します。

◇自家用電気工作物の発見事例

自家用電気工作物に残されたPCB廃棄物の発見例は、全国で複数報告されています。特に注意が必要なのは、ビルの屋上や管理されていない空き地、倉庫など人目の届きにくい場所です。たとえば、ある自治体職員がビルの屋上を調査したところ、古いキュービクルの中から低濃度PCBが含まれる変圧器を発見しました。

このような機器は、1970年代から1980年代にかけて設置されたもので、長期間そのまま放置されていた可能性が高いとされています。また、電柱に設置されたままの未使用変圧器が、建物解体時に偶然発見されたケースもあります。

所有者が変わっていたり、長年無管理だったりするため、把握されていないことが多いのが実情です。したがって、調査の際には、登記情報や台帳などを活用して所有者の特定と機器の履歴確認を丁寧に行うことが求められます。

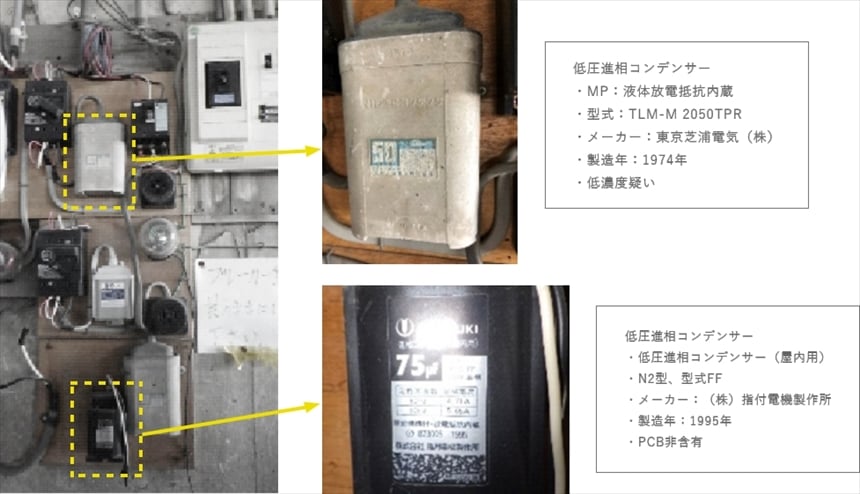

◇コンデンサーの発見事例

PCBを含むコンデンサーが機器内部に内蔵されているケースも非常に多く、外見からは判別が難しいため注意が必要です。たとえば、スポット溶接機やグラインダーの修理・点検中に、内部から低濃度PCB汚染の疑いがあるコンデンサーが見つかったという報告があります。こうした機器は、事前に分解しなければコンデンサーの存在自体に気づけないことがほとんどです。

銘板に記載された型番や製造年を手がかりに、メーカーへ問い合わせることで汚染の有無を確認するのが一般的な手順となっています。また、大学や研究機関で使用されていた高圧電源装置の内部から、海外製の油入りコンデンサーが発見されたケースもありました。

このように、特定の業種や使用環境に限定されることなく、幅広い機器でPCBの混入が疑われるため、旧式の設備には十分な確認が必要です。

◇JESCO未登録台帳を活用して発見した事例

JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の未登録台帳を活用することで、見逃されていたPCB廃棄物が発見された事例も増えています。たとえば、自家用電気工作物の設置者リストには記載がなかったものの、JESCOの未登録台帳には記載があったため、調査を実施。結果として、高濃度PCBを含むコンデンサーが建物内に残されているのを確認したケースがあります。

また、登記情報を確認したところ、台帳記載の所有者から別法人に所有権が移転しており、その法人もすでに解散済みでしたが、元従業員を通じて立入許可を得て調査に至った事例もあります。このように、公式な申告情報だけでは把握できないPCB廃棄物の存在があるため、補完的な資料を基にした地道な追跡調査が効果を発揮しています。企業の倒産や建物の転売などが多い地域では、特に有効な手段といえるでしょう。

◇見つけにくい場所で発見された事例

PCB廃棄物は、普段誰も立ち入らないような場所にひっそりと残されているケースも少なくありません。たとえば、工場の暗がりに置かれていたステンレス製の箱を開けたところ、中に高濃度PCBを含むコンデンサーが保管されていたという事例があります。

この工場では以前の調査時に「PCB含有機器はなし」と回答されていましたが、従業員が倉庫を整理する過程で偶然発見されました。また、資材が立て掛けられていた壁の裏側や、使用中の設備の隙間に隠れていたPCB機器も存在しています。

外観からでは判別がつかないことが多く、現場調査では壁の裏や天井裏、床下など、見落としがちな部分も徹底的に確認する必要があります。特に、照明器具や制御盤の裏側、収納スペースの奥などには、古いコンデンサーや変圧器が放置されているリスクが高いといえます。

◇病院にて発見された事例

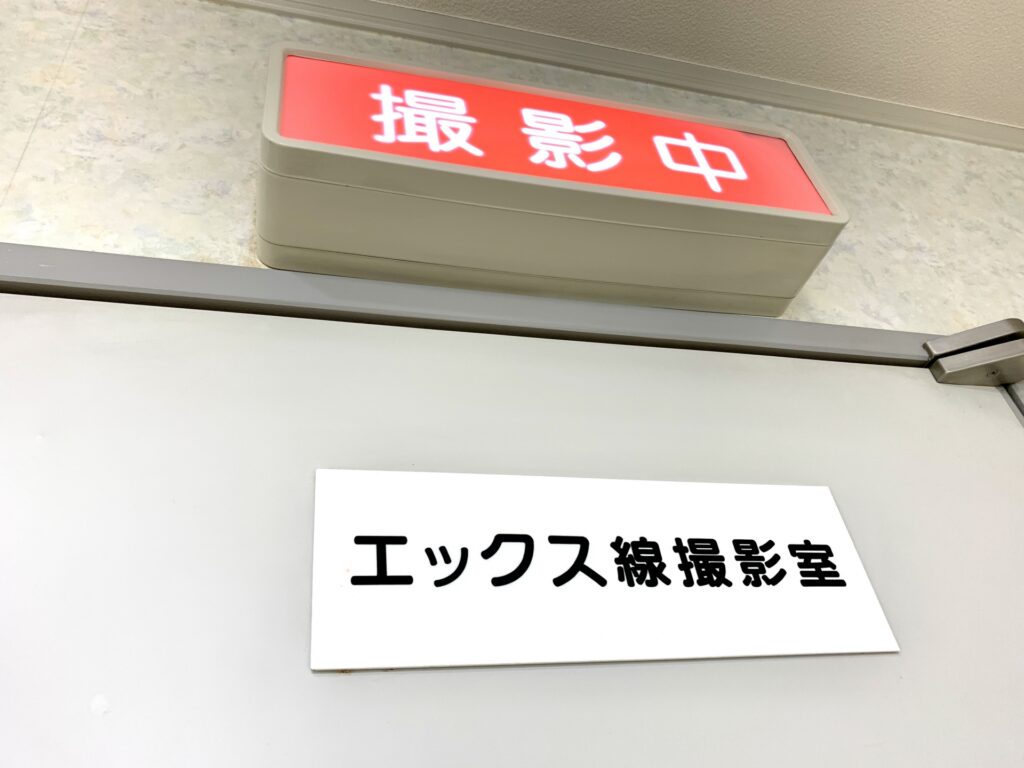

医療機関では、レントゲン装置やエックス線機器など、特殊な医療用設備にPCBが使用されていたケースがあります。たとえば、廃業予定の接骨院から廃棄物処理の相談があり、調査したところ、診療所の奥に設置されていたレントゲン電源装置に高濃度PCB含有のコンデンサーが内蔵されていたことが発覚しました。

また、動物病院でも同様の事例があり、閉院後に機器を処分しようとしたところ、エックス線機器からPCB含有の変圧器が見つかっています。医療機関では機器の更新が少なく、古い設備がそのまま使用されている場合も多いため、施設の閉鎖や建て替え時には特に注意が必要です。

医療廃棄物としての適正な処理が求められるだけでなく、PCBという特別な管理対象物質が含まれている場合は、専門業者への依頼が不可欠となります。

◇建物解体にて発見された事例

建物の解体現場でも、想定外のタイミングでPCB廃棄物が発見されることがあります。

たとえば、ある建設業者が倉庫の解体工事を行っていた際に、高濃度PCBを含むコンデンサーが内部から見つかり、直ちに自治体に連絡を行ったケースがあります。

また、自治体職員が実施する現場パトロール中に、安定器がビニール袋に入った状態で放置されていた事例も確認されています。こうしたケースでは、解体工事の初期段階で機器の取り外しや分類がされていないため、見逃されるリスクが高まります。

よって、解体業者や自治体担当者は、工事前の事前調査を徹底し、必要に応じて機器の分解や銘板の確認を行うべきです。特に1970年代以前の建物では、PCB使用機器の混入可能性が高いため、慎重な対応が求められます。

【あわせて読みたい】

PCB廃棄物の保管

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の保管方法は、廃棄物処理法により定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って保管しなければなりません。そして、地域の規制とガイドラインに基づいて行われるべきです。また、PCB廃棄物の保管と運搬には、専門業者や専門知識を持つスタッフの指導が必要となります。

◇保管に関する規制

PCB廃棄物を保管するには、「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づく厳格なルールに従う必要があります。具体的には、保管場所には囲いや掲示板を設置し、飛散や流出、地下浸透、悪臭の発生を防止する措置が求められています。

また、PCB廃棄物が高温にさらされないよう、屋根付きの建屋内に保管し、腐食防止や転倒防止措置なども講じなければなりません。さらに、PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年度、保管及び処分の状況を都道府県知事(または政令市長)に届出る義務があります。

この届出は、地域住民の安全確保と行政による適正管理のために重要で、虚偽や未届出には6月以下の懲役または50万円以下の罰則が科されます。なお、事業承継の際にも、30日以内の届出が義務づけられており、違反した場合は30万円以下の罰金の対象となるため、忘れず対応が必要です。

また、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任も義務づけられており、保管状況の確認や届出書作成、マニフェストの交付といった管理業務を適正に遂行する役割を担います。この責任者は、法律で定められた資格を有している必要があり、講習修了証の提出が求められるケースもあります。つまり、PCB廃棄物の保管には、制度面・運用面の両面から確実な体制整備が不可欠です。

◇適切な保管方法が取られていない場合のリスク

一方で、保管基準を守らずにPCB廃棄物を放置した場合、多大な環境リスクや健康被害につながるおそれがあります。たとえば、容器や保管設備の経年劣化によってPCBが漏洩し、土壌や地下水を汚染する事故が全国的に報告されています。

腐食した容器や適切な防止措置が取られていない屋外保管は特に危険で、自然災害や人的ミスが加わると、環境放出のリスクは飛躍的に高まります。実際、過去にはイタリアでトラックの急ブレーキによりトランスから1,400kgものPCBが漏洩し、周辺12kmにわたる食物や木材が汚染されました。

修復には8か月以上を要し、費用は約300万ドルにも及んだとされています。また、ベルギーではPCBに汚染された油脂が飼料に使用され、肉や卵を通じて大規模な食品汚染事件が発生しました。こうした事例からも、PCBの漏洩がいかに広範な影響を及ぼすかがわかります。

さらに、PCB廃棄物の保管を続けることは、企業にとって大きな負担でもあります。環境省の調査によると、事業者の多くが情報不足や経済的負担、保管継続に伴う不安を抱えており、「いつまで保管すればよいのかわからない」との声も上がっています。

放置や忘失による違法処理、事故による環境放出といった連鎖的なリスクを防ぐためにも、早期の適正処理が強く求められています。

保管方法

PCB廃棄物の保管方法について以下で詳細に解説します。

保管場所の構造

PCB廃棄物の保管には、まず保管場所の構造が極めて重要です。

廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に適合していなければなりません。

・保管場所には囲いを設け、第三者が容易に立ち入れないようにする必要があります。

・鍵のかかる倉庫や保管庫で保管することで、不正侵入や事故のリスクを最小限に抑えられます。

・屋外での保管は避け、直射日光や風雨を防げる屋根付き施設で管理することが望ましいです。

・夏場は特に内部温度が上昇しやすいため、通気性や断熱性に配慮した設備を整えるとより安全です。

これらの条件を満たすことで、外部からの影響を受けず、長期間にわたって安全にPCB廃棄物を保管できます。

掲示と表示

保管場所には、外部からも一目でPCB廃棄物であることが分かるように、掲示と表示が必要です。

・保管区域には掲示板を設置し、「特別管理産業廃棄物の保管場所」であることを明示します。

・掲示には、保管物の種類や管理責任者の氏名・連絡先も含める必要があります。

・掲示板の大きさは縦横60cm以上とし、視認性を確保することが求められます。

・掲示には耐久性の高い素材を使用し、長期間の掲示に耐える工夫を施します。

・また、個々の容器や廃棄物には「PCB含有」のラベルを貼付する必要があります。

・表示は法定の文言を用い、耐水性や耐候性に優れた素材で作成します。

ラベルがはっきり見えることで、誤処分や事故のリスクを大幅に減らせます。

掲示と表示を適切に行うことで、施設内外の関係者が正しく状況を把握し、安全な管理が可能になります。

容器と保管環境

PCB廃棄物は、外部環境からの影響を受けやすいため、容器の性能と保管環境の整備が不可欠です。

・使用する容器は密閉構造であり、内容物が飛散・流出しない設計でなければなりません。

・容器の内側には腐食を防ぐための塗装や内張りが施されていることが望まれます。

・容器と容器の間には仕切りを設け、異なる廃棄物との混合を防ぎます。

・保管中に悪臭や液体の地下浸透などが発生しないよう、定期的な点検や補修も重要です。

これにより、外部への漏えいや環境汚染を防ぎ、周囲への安全性を保つことができます。

届出と責任体制

PCB廃棄物の保管には、法令に基づいた届出義務や責任体制の整備が求められます。

・保管状況や処分の進捗については、毎年度、都道府県知事への届出が義務づけられています。

・虚偽の届出や未届出が発覚した場合には、懲役や罰金などの法的制裁の対象となります。

・事業承継があった際には、30日以内に届出を行う必要があります。これは見落とされがちなので注意が必要です

・また、保管場所ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置しなければなりません。

・責任者は法定資格を持つ者、または所定の講習を修了した者から選任します。

責任者の主な役割として、数量の管理、マニフェストの交付、保管台帳の作成・管理などがあります。この責任者の存在により、保管から運搬、最終処分までの一貫した管理体制を構築できます。

確実な届出と責任者による管理が、PCB廃棄物の安全な取り扱いを支える基盤となります。以上のように、PCB廃棄物の保管には、構造・表示・環境・体制の4つの観点からの対策が必要です。すべての要素を適切に整備することで、安全かつ法令に則った管理を実現できます。

【あわせて読みたい】

PCB廃棄物を安全に運搬するために

PCB廃棄物は、高濃度の有害物質を含むため、保管と同様に運搬においても厳格な管理が求められます。運搬中の事故や漏洩は、周囲の環境や人の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、法令に則った適切な手順と設備による対策が不可欠です。

運搬方法

PCBの運搬は特定の許可を持つ専門業者によって行われます。適切な専門業者は、PCB廃棄物の取り扱いに関する知識と経験を有しており、規制に従った運搬を行います。そして、業者はPCB廃棄物を適切に収めた専用の車両やコンテナを使用しなければなりません。

また、適切な保護具の着用、漏洩や汚染のリスクを最小限に抑えるための防護措置の実施、および地域の法律や規制に準拠することも含まれます。さらに、PCB廃棄物の運搬に関連する正確な輸送記録の管理が重要です。これには、出発地から目的地までの輸送ルート、輸送手段、PCB廃棄物の量や特性などの詳細な情報の記録が含まれます。

◇PCB廃棄物の運搬・処分に必要なマニフェスト

PCB廃棄物の運搬を委託する際、必ず「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付するか、電子マニフェストに必要事項を登録する必要があります。このマニフェストは、廃棄物が適正に処理されたかを証明する法的な書類で、処理終了後には処分業者から写しが返送され、交付者は内容を確認したうえで5年間保管します。紙マニフェストの場合、運搬業者が搬出当日に持参し、保管事業者が内容を確認して署名・捺印後に交付します。

記載内容には、PCB廃棄物の種類・数量・排出元・受託者の情報・処分先の所在地などがあり、これらが正確であるか慎重に確認する必要があります。電子マニフェストの場合は、登録されたデータが自動的に保管され、紛失のリスクを大幅に軽減できます。

万一、交付から60日以内に処理終了の写しが回付されない場合は、処分業者に確認のうえ、各都道府県または政令市に届出を行わなければなりません。この義務を怠ると、排出事業者自身が法令違反となり、罰則の対象になるため注意が必要です。

◇安全に運搬するための防止措置

PCB廃棄物を安全に運搬するためには、事前調査から積込み、運搬中まで、あらゆる段階で徹底した漏洩防止措置が必要です。収集運搬業者は、運搬容器の密閉性や劣化状況を確認し、必要に応じて補修・保護・液抜きといった措置を講じます。運搬中の漏洩・飛散・流出を防ぐことが、人体と環境を守る上で最も重要な対策です。

具体的には、トランスやコンデンサのブッシング部、放熱板の溶接部、運搬容器の底部や発錆箇所など、漏洩しやすい箇所を重点的に点検します。また、運搬容器は必ず「PCB専用」の規格に適合したものを使用し、雨水の浸透を防ぐ被覆処理も施します。さらに、容器を転倒・落下・衝撃から守るため、積載方法や固縛のチェックも不可欠です。

加えて、運搬中は長時間の停止時などにも漏洩の有無を目視点検することが求められます。点検結果を記録し、異常があれば直ちに応急措置を講じる体制が整っていなければなりません。収集運搬業者は、これら一連の安全管理を行う責任を持ち、適切な教育訓練を受けたスタッフが対応にあたります。

◇緊急時の対応

それでも、運搬中に漏洩や事故が発生する可能性はゼロではありません。万が一に備えて、関係機関への通報や応急措置の手順を定めた「緊急時対応マニュアル」をあらかじめ整備しておく必要があります。特に消防法や廃棄物処理法に基づく体制の構築は、安全確保の要となります。

トラブルが発生した場合は、運搬車を安全な場所に停止させ、まずは作業を中止して漏洩を防ぐ応急処置を行います。保護具を着用し、漏れたPCBは吸着マットや土砂などで吸収し、密閉容器に回収します。その後、消防署・警察・関係自治体に通報し、指示に従って対応します。消火活動も含めて、流出物が周囲に拡散しないよう慎重な判断が求められます。

また、運搬車両には保護衣・消火器・シャベル・連絡用携帯などの緊急時用備品を常備し、すぐに行動に移せる体制を整えておくことが必須です。安全管理責任者は定期的にマニュアルの見直しと訓練を実施し、従事者には1年ごとの継続教育も義務づけられています。このような万全の準備が、重大事故を未然に防ぐ鍵となります。

【あわせて読みたい】

▼PCB産業廃棄物を安全に運搬するためには対策も重要!ポイントと資格について

PCB処理業者選びのポイント

信頼できる業者を選ぶためには、以下のPCB廃棄物処理業者選びのポイントを理解しておくと良いでしょう。

「PCB廃棄物作業従事者講習」の修了

「PCB廃棄物作業従事者講習」は、廃棄物の取り扱いに従事する作業者向けの講習です。この講習によって、作業従事者はPCB廃棄物を安全に処理し、環境や健康へのリスクを最小限に抑えるための必要な知識や技術を習得します。

高濃度PCB・低濃度PCBの両方に対応している

高濃度PCBは1㎏あたり5,000㎎超の濃度の廃棄物を指し、低濃度PCBは1㎏あたり0.5から5,000㎎までの廃棄物を指します。高濃度PCBと低濃度PCBの処理を同じ業者に委託することで、コスト削減や効率的な廃棄物処理が期待できます。また、処理スケジュールの管理や必要な許認可の取得などについても、一貫して対応することが可能です。

分析から処理までトータルで依頼が可能

PCB廃棄物のトータル処理を専門とする業者は、PCB廃棄物の特性、法律や規制、安全対策について深い知識と経験を持っています。これにより、適切な処理方法を選択し、最適な結果を提供できます。

さらに、トータルで依頼することにより、業者は一貫した品質基準と安全基準を提供することが可能となります。これにより、PCB廃棄物の処理に関する規制遵守や安全対策が確保され、高品質な処理が期待できます。

許認可と法令遵守

業者が必要な許認可を持っているか、また、関連する法律や規制を遵守しているかを確認することも重要です。

なぜなら、PCBは特別管理産業廃棄物に該当し、扱いを誤れば重大な環境汚染や健康被害につながるおそれがあるためです。廃棄物処理法およびPCB特別措置法では、PCB廃棄物の運搬・保管・処分を委託できるのは、国または都道府県の許可を受けた業者に限られています。

しかし、許可を持たない無認可業者にPCB廃棄物の処理を依頼した場合、委託した側にも重い罰則が科されることがあります。具体的には、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります。さらに、業者側も当然ながら法令違反となり、行政処分や業務停止に加えて刑事罰の対象となります。

このようなリスクを回避するためには、処理業者が「基準適合業者」であるかどうかを事前に必ず確認することが必要です。業者が収集運搬や処理に関する認定を得ているか、過去に法令違反歴がないかなど、確認項目は多岐にわたります。また、許認可の有無は「廃棄物処理業者名簿」や「各自治体の環境部門の公開資料」で確認することができます。

さらに、業者の信頼性を判断する際は、作業従事者が「PCB廃棄物作業従事者講習」を受講しているかどうかも一つの目安となります。この講習は、PCB廃棄物の危険性や処理方法、関連法規について専門的に学ぶためのもので、安全かつ法令に基づいた処理体制を整えている業者であれば、必ずこの講習を修了したスタッフが対応しています。

また、処理の記録やマニフェストの作成といった手続きも、法令遵守の一環として厳密に求められています。

なお、無許可業者や基準不適合な業者へPCB廃棄物の処理を委託した場合には、委託者である企業・団体側にも5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されるという重大な罰則が設けられています。

こうした背景からも、許認可の確認は単なる形式的な手続きではなく、自社の社会的責任と法的リスクを左右する重要な判断材料であることがわかります。

加えて、PCB処理の届け出内容に虚偽があった場合、または未届出だった場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される点にも注意が必要です。とくに、保管や処分状況の届け出を怠ると、行政からの改善命令に発展し、さらなる法的措置につながる可能性があります。

適切な届出と、処理後の報告までを一貫して実施することが、PCB廃棄物処理の信頼性を担保するうえで不可欠です。

【あわせて読みたい】

PCB廃棄物の運搬や処分を安心して依頼できる業者

PCB廃棄物の運搬や処分を安全かつ確実に行うには、信頼できる業者の選定が欠かせません。近年は全国対応や一貫体制を強みにした専門業者も多く、依頼先の選び方が処理の成否を左右します。

◇丸両自動車運送株式会社

静岡県静岡市に本社を構える丸両自動車運送株式会社は、創業から約100年の歴史を持つ老舗企業です。PCB廃棄物をはじめとした特別管理産業廃棄物の収集運搬業に長け、全国45都道府県への対応力を誇ります。加えて、ISO14001認証を取得しており、環境配慮型の経営と確実な安全対策に定評があります。

さらに、同社は「産廃コンサルタント」として、顧客に最適な処分方法を提案する総合的なサービスを展開しています。

| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |

| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |

| 電話番号 | 054-366-1312 |

| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |

特筆すべきは、専用車両や豊富な現場事例を活用した柔軟な対応力で、医療機関や教育機関など機密性の高い案件にも安心して依頼できます。PCBの荷役作業に対して最大5億円の保険を付保している点も、大きな安心材料です。

丸両自動車運送株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼全国の産業廃棄物処理場とのネットワークを活用!丸両自動車運送株式会社

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇三友プラントサービス株式会社

神奈川県相模原市に本社を構える三友プラントサービス株式会社は、産業廃棄物処理の分野で70年以上の実績を持つ環境ソリューション企業です。同社の強みは、焼却・化学処理・再資源化といった多様な処分方法を一貫して提供できる体制にあります。

とりわけPCB廃棄物処理においては、処理困難物質への対応力が際立っており、専門知識と実務経験に裏打ちされた処理品質の高さが特徴です。また、三友グループとしての広域ネットワークと連携し、汚染土壌対策や省エネ化支援、環境分析サービスなど、廃棄物処理にとどまらない総合的な環境対応を実施。

| 会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |

| 所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |

| 電話番号 | 042-773-1431 |

| 公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |

企業の廃棄物管理における課題をワンストップで解決する体制が整っています。環境省の優良産廃処理業者認定も受けており、法令遵守や安全対策の面でも非常に高い信頼性を誇ります。

三友プラントサービス株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

◇株式会社ダイセキ環境ソリューション

株式会社ダイセキ環境ソリューションは、愛知県名古屋市を拠点に全国対応を展開する環境問題解決の専門企業です。特に土壌汚染の浄化工事とそのコンサルティングに強みを持ち、PCB廃棄物を含む複雑な案件に対してもワンストップで対応する体制を整えています。

スピーディーな対応力と高い技術力、そして徹底した情報管理体制により、多くの企業や行政機関から信頼を集めています。さらに、同社はESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みにも積極的で、SDGsの観点からも持続可能な事業モデルを推進しています。

| 会社名 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション |

| 所在地 | 〒467-0852 愛知県名古屋市瑞穂区明前町8-18 |

| 電話番号 | 052-819-5310 |

| 公式ホームページ | https://www.daiseki-eco.co.jp/ |

名古屋港でのバイオディーゼル燃料供給事業や、リサイクルポート推進活動など、社会貢献性の高い取り組みも多数展開。これにより、単なる廃棄物処理業者の枠を超え、総合的な環境ソリューション企業として評価を高めています。

株式会社ダイセキ環境ソリューションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼愛知県のPCB産業廃棄物の規定及び優良産廃処理業者認定制度を受けている産廃業者

PCB廃棄物は、老朽化した電気機器や建物の中から想定外の形で見つかるケースが多く報告されています。特に、自家用電気工作物の変圧器やコンデンサー、医療機器、研究機関の装置など、目立たない場所や使用されていない設備の中に残されていた事例が挙げられます。

また、JESCO未登録台帳の活用により、見落とされていた廃棄物の発見につながったケースもあります。こうした発見は、建物の解体時や倉庫整理中に偶然見つかることが多く、所有者変更や機器の無管理によって見逃されやすい状況が背景にあります。

PCB廃棄物の保管については、「特別管理産業廃棄物保管基準」に従うことが義務付けられており、飛散防止や腐食防止など厳格な条件が設けられています。保管状況の届出や管理責任者の選任も必要で、違反には罰則が科されます。不適切な保管が原因で漏洩や環境汚染が発生した事例もあり、企業や自治体には高い注意と管理体制が求められています。

この記事を読んでいる人におすすめ