産業廃棄物処理事業振興財団は、国、地方公共団体、産業界からの委託を受けて、廃棄物の適正処理や資源の循環利用を促進するためのさまざまな取り組みを行っています。

産業廃棄物処理助成事業では、持続可能な循環型社会の構築を目指し、3Rに関する技術開発や環境負荷低減技術の開発、バイオ燃料認定研究開発などに対して助成を行っています。

目次

産業廃棄物処理事業振興財団とは?

産業廃棄物処理事業振興財団は、日本国内で廃棄物処理と環境保護に貢献している公益財団です。この財団は、国や地方公共団体、産業界からの委託を受け、廃棄物の適正処理や資源循環利用を促進するための様々な活動を行っています。

その取り組みによって、廃棄物処理業者が法令を遵守し、安全かつ効率的に廃棄物を処理する体制が整い、社会全体の環境リスクを低減させることができます。

産業廃棄物処理事業振興財団は、1992年5月に「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」が制定され、その後同年12月に設立されました。その際、厚生大臣から「産業廃棄物処理事業振興財団」として指定を受けました。

さらに、2012年4月には公益財団法人として移行認定され、2021年10月には、環境省の産業廃棄物行政情報システムおよび産廃情報ネット「さんぱいくん」とのデータ連携が開始され、全処理業者の許可情報が公開されました。また、2022年12月には創立30周年を迎えました。

産業廃棄物処理事業振興財団は、廃棄物処理業界の成長と環境保護への貢献を通じて、社会に価値を提供し、未来の環境課題に対応する重要な役割を担っています。今後も「循環経済」や「脱炭素社会」への移行に向けて、さらに取り組みを進めていく予定です。

これらの活動を通じて、同財団は環境保全と経済成長を両立させる「持続可能な社会」の実現に大きく貢献しています。

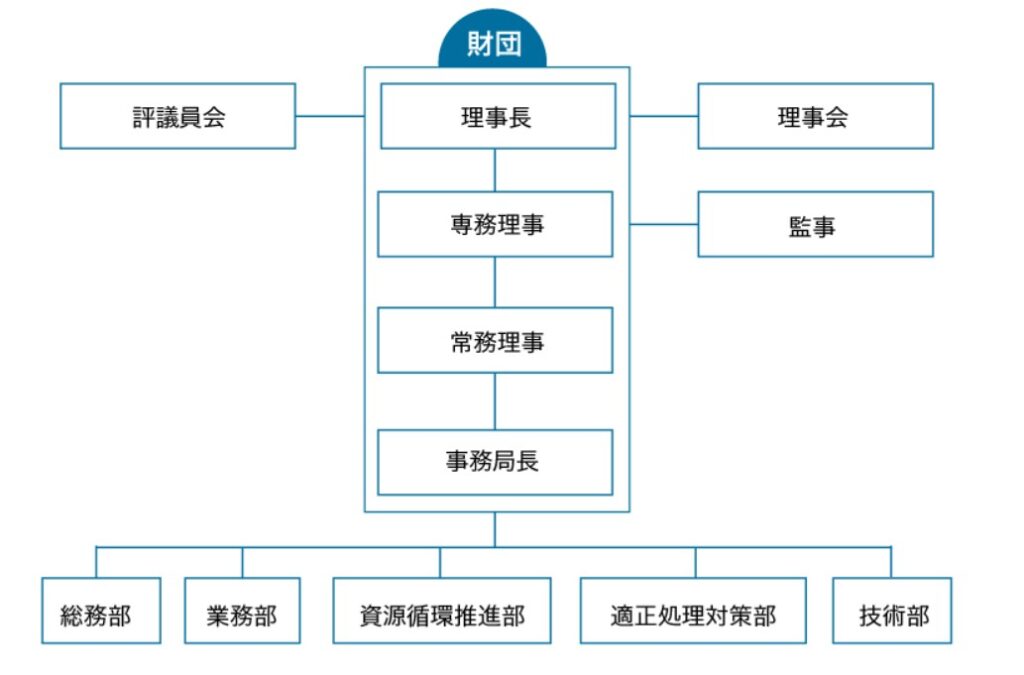

産業廃棄物処理事業振興財団の組織と機能

産業廃棄物処理事業振興財団は、産業廃棄物の適正処理や資源循環型社会の実現に向けて、多岐にわたる機能を持つ組織です。各部門がそれぞれの専門性を活かしながら連携し、制度の整備から人材育成、技術支援、情報提供まで幅広い業務を担っています。

こちらでは、財団を構成する主な5つの部門の機能と役割について詳しくご紹介します。

総務部

総務部は財団全体の円滑な運営を支える中枢的な存在であり、会計・人事・法務・資金運用・システム管理など幅広い業務を担当しています。全6名体制で、理事会や評議員会における予算承認から決算、事業収支の分析・対応まで年間を通じて経営サイクルを担っています。

近年では、感染症対策として在宅勤務やオンライン会議への対応を急速に進め、「楽楽精算」や「勤革」などのクラウドシステムを導入し、業務の電子化を推進しています。さらに、他団体や専門家との連携を重視し、法規制の変化にも柔軟に対応できる体制づくりが特徴です。

業務部

業務部は、産業廃棄物処理業者の事業支援を主軸とした様々なサービスを提供しています。主な取り組みには、処理施設整備のための債務保証、次世代経営者を育てる「産業廃棄物処理業経営塾」、経営課題に対応する各種セミナーや相談会が含まれます。

債務保証では、モデルとなる優良施設への資金調達を支援し、処理の質と安定性を向上させています。経営塾は、全国の経営者が参加し、講義やディスカッション、視察などを通じて実践的な経営ノウハウを学ぶ場となっています。

Web開催のセミナーや相談会では、法務・財務・M&Aなど多岐にわたる専門分野に対応し、現場のニーズに即した支援が行われています。

資源循環推進部

令和4年に旧部門を再編し誕生した資源循環推進部は、資源循環構想の支援や情報ネットの運営、助成事業を柱とする新たな体制で始動しました。特に、廃棄物の資源化構想を推進する自治体や事業者に対する技術支援が強化されており、地域循環共生圏の形成を後押ししています。

また、「産廃情報ネット」は、全国11万業者の許可情報などを検索できるシステムへと発展し、利用者の利便性を大幅に向上させました。助成事業では、高度技術を持つ処理業者や新技術開発に取り組む事業者に対して経費の補助を行い、これまでに50件以上の支援実績を持っています。

適正処理対策部

適正処理対策部は、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理への対応に特化した部門であり、二つの室が連携して業務を行っています。適正処理対策室では、「産業廃棄物適正処理推進センター」の役割のもと、都道府県等の協力要請に応じて撤去や除去支援を行っています。

また、「産廃特措法」に基づく特定支障除去等事業にも対応し、国庫補助金や起債事業による支援を展開しています。さらに、危険な盛土対策にも乗り出し、現地調査や助言活動を実施。不法投棄防止セミナーや技術支援など、啓発と実務の両面で貢献しています。

一方、土壌処理対策室では、環境省からの受託業務としてガイドライン作成や実態調査を継続し、災害廃棄物の減容化や再生利用にも取り組んでいます。

技術部

技術部は、資源循環と技術革新を推進する役割を担い、産業廃棄物分野の技術基盤を支えています。資源循環構想の推進支援をはじめ、「産廃情報ネット」の高度化、助成事業による技術開発支援などが主な業務です。

ネットサービスでは、許可情報だけでなく、優良業者認定のデータや取消処分情報も提供しており、利用者の情報検索の利便性向上に貢献しています。また、平成5年度から実施している助成事業では、処理業者の技術力向上と新技術開発を目的に補助金を支給し、累計50件以上の実績を積み上げています。

産業廃棄物処理事業振興財団の事業内容

産業廃棄物の適正な処理とリサイクルの推進は、持続可能な社会の実現に向けて欠かせない取り組みです。産業廃棄物処理事業振興財団は、こうした課題に対応するために設立され、事業者の支援や制度整備を通じて循環型社会の形成を支えています。

こちらでは、財団の具体的な事業内容や役割について詳しく解説します。

債務保証事業

廃棄物処理業界の発展と技術革新を促進するため、金融機関からの借入を円滑に進めるために、債務保証制度が導入されています。この制度は、施設の整備や高度な処理技術の導入を支援し、環境保全や循環型社会の実現に寄与しています。

債務保証制度の概要

- 保証対象

- 特定施設や共同処理施設、産業廃棄物処理施設の近代化・高度化

- バイオ燃料製造施設、小型家電リサイクル施設、プラスチック資源循環施設など

- 保証の内容

- 設備資金および開業後3年間の運転資金に対する債務保証

- 保証割合は金融機関の融資額の50%以内、最大保証金額は500百万円

- 保証料率は金融情勢に応じて随時見直し、保証期間は最長10年(据置期間を含む)

- 背景と目的

- 老朽化した施設の更新需要、地方での処理施設不足、高度な処理技術導入に向けた資金調達の難しさを背景に

- 廃棄物処理技術の革新、国際的な環境基準の導入を支援し、次世代の課題に対応

- 環境保全や循環型社会の実現を目指し、全国的な処理施設の整備を推進

この債務保証制度は、産業廃棄物処理施設の整備や高度化を促進し、環境保全と循環型社会の実現をサポートします。保証制度によって、金融機関からの借入が円滑に進み、次世代の廃棄物処理施設の開発が進むことが期待されています。

助成事業

産業廃棄物の3R(Reduce:廃棄物の削減、Reuse:再利用、Recycle:再資源化)の推進や環境負荷の低減に向けた技術開発、また起業を志す処理業者への助成金支給が行われています。資源循環型社会の効率的な構築を目指し、高度な技術力を持つ処理業者の育成や支援を目的としています。

産業廃棄物に関する3R技術の開発

・廃棄物の発生抑制や減量化技術の開発

・循環資源の再利用技術の開発

・廃棄物の再生利用技術の開発

脱炭素化技術を含む環境負荷低減技術の開発

・環境への影響を最小限に抑える技術の研究開発

高度技術を活用した施設整備や起業化支援

・既存の先端技術を利用した廃棄物処理施設の整備や新規事業の立ち上げ

特定法令に基づく研究開発事業への助成

・バイオ燃料認定研究開発事業:農林漁業バイオ燃料法に基づく認定計画に従った研究開発

・小型家電リサイクル認定研究開発事業:小型家電リサイクル法に基づく認定計画に従った研究開発

毎年、2~3件のプロジェクトに累計500万円程度の助成が行われています。さらに、令和7年からはプラスチック資源循環促進法に基づく認定研究開発事業(プラスチック使用製品、再資源化計画、自主回収計画など)も助成対象に加わりました。

これにより、廃棄物処理業界での普及と環境負荷を低減する資源循環型社会の実現が期待されています。これらの助成を通じて、技術革新や事業化を支援し、循環型社会の実現と環境負荷の軽減を推進しています。

振興事業

優れた処理業者の育成や、廃棄物処理に関する情報提供を通じて、産廃処理業界の成長を支援しています。情報の収集と証明事業、経営幹部向けのセミナーなど、多岐にわたるプログラムを提供し、次世代の人材育成と経営戦略のサポートを行っています。

優良化推進業務

優良化推進業務は、行政・排出事業者・処理業者の三者が連携し、産業廃棄物処理業全体の質の向上を目指す取り組みです。特に「優良産廃処理業者認定制度」の取得支援を中心に展開されており、処理業者に対しては情報公開の方法や制度活用のノウハウを提供しています。

さらに、排出事業者に対しては、優良な処理業者を見つけるための検索ツールや委託先管理に役立つ機能を提供し、適正処理の推進をサポートしています。

産業廃棄物処理業経営塾

経営塾は、将来の業界を担う経営者層を対象に、実務に直結する高度な知識と戦略的思考を習得するための研修プログラムです。この塾は2004年に初代理事長の思いからスタートし、以降毎年開催されています。講師には産業廃棄物処理業に精通した専門家を招き、法制度、コンプライアンス、財務、人材確保など多岐にわたる分野をカバーした講義が行われています。また、合宿研修や施設見学といった実地体験を通じ、机上の理論にとどまらない実践的な学びが得られるのも特徴です。8か月間にわたり15回以上の講義が用意されており、受講生同士のネットワーク形成にも役立っています。

経営相談会

日々の業務で直面する多様な課題に対して、専門家から継続的にアドバイスを受けられるのが経営相談会です。廃棄物処理法の改正対応や、AI導入、資金調達、人材定着など、経営に直結する実務的な悩みを気軽に相談できる体制が整えられています。

相談は事前予約制で、対面・オンライン・メールといった柔軟な方法に対応。会員制のため、月額1万円(税抜)で何度でも相談できるのが大きな利点です。対象は処理業者および収集運搬業の許可を有する解体工事業者で、今後新規参入を考える方にも門戸が開かれています。

経営戦略セミナー

業界の最新動向を把握し、戦略的な経営判断を支援する場として、経営戦略セミナーが開催されています。講師には、環境・資源循環の最前線で活躍する有識者や経営者が登壇し、脱炭素化、DX推進、循環経済といった今後の業界を左右する重要テーマを解説します。

また、国の補助制度や事業承継に関する情報も取り上げられており、実務にすぐ活かせる内容が魅力です。オンラインでの配信が中心で、平日午後の時間帯に実施されるため、業務の合間に効率よく受講することができます。

情報開示施設(I.D.Plant)

I.D.Plantは、処理施設の信頼性と透明性を高めるための情報公開支援制度です。資源循環や適正処理に関する情報を審査し、財団の定める基準に適合した施設に対して「適合証」および「適合マーク」が付与されます。

これにより、利用者は安心して施設を選定できるようになり、事業者側も信頼性を社会にアピールできます。適合施設の情報は公開されており、処理業者にとっては競争力強化の一助となると同時に、排出事業者にとっても業者選定時の有効な判断材料となっています。

適正処理推進事業

PCB廃棄物の適正処理、不法投棄の解消、福島の土壌減容化と再利用、地域での廃棄物の資源化、再生品認証など、5つのプロジェクトを展開しています。特に高濃度PCBの処理と不法投棄の問題に焦点を当て、国家的な課題に取り組んでいます。

資源循環推進業務

資源循環推進業務では、「廃棄物資源化構想」の実現を柱として、地域ごとの資源循環体制の整備を支援しています。

この構想は、地域内で発生する廃棄物を一体的に処理し、エネルギー資源として活用することを目的としたもので、広域的処理、民間技術の活用、地域最適化、地域住民の参画といった4つの基本コンセプトを掲げています。

実際の活動としては、各地の行政や大学、民間事業者と連携し、モデル事業の構築や技術的なアドバイスを実施しています。特に宮城県や中部・四国地方での実証支援や検討会の開催など、具体的なプロジェクト推進により、地域循環共生圏の構築が着実に進められています。

産業廃棄物不法投棄等に伴う支障除去等関連業務

不法投棄は生活環境への深刻な悪影響を及ぼすため、早期発見と除去が重要です。当財団では、都道府県等が実施する支障除去事業に対して、国の基金を活用した財政的支援を行っています。

この支援制度は、廃棄物処理法の改正によって制度化され、原状回復措置を円滑に進めるための仕組みとして機能しています。また、講習会の開催や技術的助言、現地派遣などを通じて、不法投棄の未然防止にも取り組んでいます。

加えて、自治体職員向けに不法投棄対策セミナーを実施するなど、現場対応力の強化にも貢献しており、全国的な不法投棄対策の基盤づくりを支えています。

PCB等処理推進業務

PCB(ポリ塩化ビフェニル)はその有害性から、環境中での残留や健康被害が大きな問題となってきました。かつて電気機器などに使用されていたPCBは、現在では「PCB特措法」に基づき、国主導で厳格な処理が進められています。

当財団は、処理技術の評価、無害化処理認定の審査支援、JESCOでの処理困難物への対応検討など、多岐にわたる支援業務を行っています。特に近年では、PCBを含む可能性のある未確認機器の発見や、新たな処理対象機器への対応も求められており、法改正に即した体制整備が急務となっています。

当財団はこの分野でも技術的・制度的な支援を通じ、着実な処理完了に向けた取り組みを進めています。

汚染土壌・除去土壌等関連業務

汚染土壌の適正処理も、環境保全の重要なテーマです。当財団では、運搬・処理に関わる事業者や建設現場従事者を対象とした講習会を実施し、実務者の意識と技術力の向上を図っています。また、残土や汚染土の不適切な埋立事例を公開し、現場での注意喚起にも努めています。

さらに、平成22年の法改正以降、汚染土壌の処理には都道府県知事の許可が必要となっており、当財団では関連情報の提供や処理業者の一覧公開を通じて、法令遵守の支援を行っています。除去土壌の減容化や再生利用技術に関する研究にも関与しており、除染分野でも技術的貢献を続けています。

【あわせて読みたい】

▼使用中の低濃度PCB製品の取り扱いと廃棄期間とは?専門業者の選び方

財団のPCB等処理推進業務を解説

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、かつて工業製品に広く使用されていた一方で、強い毒性と環境残留性により深刻な環境汚染を引き起こしてきました。こうした背景を受け、国を挙げた処理対策が進められる中、産業廃棄物処理事業振興財団は技術支援や審査協力を通じてその推進に大きく貢献しています。

こちらでは、財団の具体的な取り組みについて解説します。

財団の取り組み

同財団は、設立以来、国のPCB(ポリ塩化ビフェニル)処理施策に積極的に協力しています。

具体的には、以下のような多岐にわたる業務に取り組んでいます。

・PCB処理技術の評価

・ガイドラインの策定

・保管場所からの安全な搬出技術の研究

・JESCOにおける処理困難なPCB廃棄物の処理方策の検討

・無害化処理認定における審査支援

・保管事業者向けの各種調査・助言

特にPCB廃棄物に関しては、PCB特措法に基づき、自治体(都道府県および政令市)への届出が義務付けられています。高濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和5年3月31日に終了しました。この期限内に保管届出がされた廃棄物については、全て処理が完了したとされています。

しかし、PCBの使用有無が確認されずに放置された廃棄物が、いまだどこかに存在している可能性が指摘されています。特に、改修が行われていない古い建築物、昭和52年3月以前に竣工した事業用建物には、PCB製品が使用されている可能性があります。

高濃度PCB廃棄物はすでに処理期限が過ぎているため、即時処分が必要です。処分や届出を怠ると、行政の改善命令や罰則の対象となる可能性があるため注意しましょう。

低濃度PCB廃棄物の主な例として、OFケーブル、橋梁などの塗膜、感圧複写紙、汚泥などが挙げられます。これらは、環境大臣が認定した無害化処理認定施設や、都道府県知事等が許可する施設で処理が可能です。

低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日まで、期限が近づくと処理が困難になる可能性があるため、早めの対応が必要です。

同財団は、PCB廃棄物の適切な処理と規制順守を支援し、環境へのリスクを最小限に抑えるための活動に取り組んでいます。その役割は、地域社会や産業界に対する重要な貢献となっています。

PCB廃棄物の経緯

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、優れた熱的・化学的安定性と電気絶縁性から、長年にわたり熱媒体や潤滑油、電気機器の絶縁油などに広く使用されてきました。

しかし、その安定性と脂溶性により、いったん環境中に放出されると長距離を移動し、野生生物に取り込まれて有害な影響を及ぼす地球規模の汚染が広がり、PCBの毒性が問題となりました。PCBは脂肪に溶けやすく、体内に蓄積しやすい物質で、排出されにくい性質があります。

蓄積による健康被害として、目ヤニ、皮膚の色素沈着、湿疹、爪の変形、関節の腫れなどがあり、発がん性の可能性も指摘されています。

国内では昭和43年にカネミ油症事件が発生し、PCBの毒性が社会問題化しました。この事件は、1968年にPCBやダイオキシン類が混入した米ぬか油による食中毒で、西日本を中心に被害が広がった国内最大の食品公害事件です。その後、昭和40年代後半には製造・輸入・使用が原則禁止されました。

PCB廃棄物はその後、適切な処理施設の不足から30年以上にわたり保管され、保管中の漏洩や紛失が報告されました。このため、環境省は平成13年に「PCB特措法」を制定し、国が中心となって処理を進める方針を採用しました。

全国5カ所に拠点的広域処理施設を整備し、JESCOによる処理が行われています。環境省は、PCB廃棄物の膨大な量に対応するため、無害化処理認定制度を導入し、民間の産業廃棄物処理施設を活用して処理を進めています。

令和4年3月末時点で、34事業者が認定され、4事業者を含む38事業者によって処理が進行中です。

また、PCB特措法の施行後、多くの電気機器にPCBが含まれていることが判明し、大臣認定制度を活用して民間の産業廃棄物処理施設を利用し、処理が進められています。現在、多くの事業者がPCB廃棄物の処理に取り組んでおり、PCB問題の解決に向けた取り組みが進行中です。

改正PCB特措法の制定

平成23年10月、環境省はPCB特措法の施行から10年が経過したことから、「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を設置し、PCB廃棄物の処理状況と今後の処理施策について検討を行いました。

その結果、PCB特措法の処理完了期限が平成28年7月から平成39年3月31日に変更され、計画的処理完了期限が設けられました。

さらに、平成28年5月には、計画的処理完了期限を遵守して確実な処理完了を達成するため、政府が一体となって取り組むことを目的とする改正PCB特措法が成立し、8月1日から施行されました。この改正により、PCB廃棄物の処理において一層の進展が期待されています。

あわせて読みたい

▼キュービクルにPCB産業廃棄物が含有されていたらどうすればよい?処分方法を解説

循環型社会を目指す産業廃棄物処理助成事業

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団は、産業廃棄物処理に関する助成事業を通じて、持続可能な循環型社会の構築に寄与しています。助成事業は、高度な技術力の育成や健全な処理業者の支援を目的とし、以下の分野に焦点を当てて展開されています。

・産業廃棄物に関する3Rの技術開発(廃棄物の発生抑制・減量化技術、循環資源の再利用技術、再生利用技術の開発)

・環境負荷低減技術の開発

・バイオ燃料認定研究開発事業

・小型家電リサイクル認定研究開発事業

・プラスチック資源循環認定研究開発事業

これらの助成対象事業は、産業廃棄物処理業界に普及し、環境への負荷を低減し、資源循環型社会の構築に不可欠な役割を果たすことを目指しています。

申請資格

産業廃棄物処理助成事業の申請資格には以下の条件があります

産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理および清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)または行う予定の者。(事前協議中であり、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を取得していることが必要です。)

また、以下の条件に該当する者も申請可能です。

・廃棄物の再生利用に係る特例に基づいて環境大臣の認定を受けた者(廃棄物の処理および清掃に関する法律第15条の4の2に基づく認定者)

・産業廃棄物の広域的処理に係る特例に基づいて環境大臣の認定を受けた者(廃棄物の処理および清掃に関する法律第15条の4の3に基づく認定者)

・専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者、または環境省令で定められた者(廃棄物の処理および清掃に関する法律第14条第6項に規定する条件を満たす者)

申請は一社だけでなく、外部組織との連携によるものも可能です。ただし、外部組織との連携の場合、代表者が条件を満たしている必要があり、関係者全員が条件を満たしている必要があります。助成事業が決定された場合、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットにおいて情報が公表されます。

対象となる事業

産業廃棄物処理助成事業の対象となる事業は以下の6つです。

1. 3R(Reduce, Reuse, Recycle)に関する技術開発事業、または環境負荷低減に関する技術開発事業

2. 高度な技術を利用した3R、または環境負荷低減施設の整備事業

3. 技術開発および高度技術施設に関する起業化のための調査事業

4. バイオ燃料認定研究開発事業

5. 小型家電リサイクル認定研究開発事業

6. プラスチック資源循環認定研究事業

6のプラスチック資源循環認定研究事業については、新たに施行されたプラスチック資源循環促進法に関連する事業も対象となります。ただし、詳細については事前に事務局と相談が必要です。

さらに、産業活動やリサイクル事業から発生するエネルギー源を活用して地域の振興に貢献する地域循環共生事業も含まれます。

【あわせて読みたい】

▼PCB処理は早めに!PCB産業廃棄物処分の駆け込み需要は高まっている?

産業廃棄物処理事業振興財団に類似する主な財団

産業廃棄物の適正処理や資源循環の推進を支えるために、日本国内には複数の専門財団が存在し、それぞれの立場から環境施策や事業者支援に取り組んでいます。これらの団体は、調査研究や人材育成、国際展開支援などを通じて、持続可能な社会の構築に貢献しています。

こちらでは、産業廃棄物処理事業振興財団と類似する代表的な2つの財団を紹介し、それぞれの特徴を解説します。

◇日本産業廃棄物処理振興センター

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)は、産業廃棄物処理業者の人材育成と業界全体の技術力向上を支援する専門機関です。主に、廃棄物処理法に基づく法定講習会を実施しており、処理業や収集運搬業に従事する技術者に対して必要な知識の習得を促しています。

これらの講習は、修了証が処理業許可の要件となる重要な役割を担っており、全国で広く活用されています。また、研修やセミナーなどを通じて最新の法改正や業界動向にも対応しており、処理業者にとって不可欠な情報源となっています。

◇廃棄物・3R研究財団

廃棄物・3R研究財団は、生活環境の保全と循環型社会の形成を目的に、調査研究、情報発信、国際支援など多角的な活動を展開する公益法人です。

第一の柱である「調査研究事業」では、廃棄物処理や3R(リデュース・リユース・リサイクル)技術に関する国や自治体からの受託調査、企業の技術開発支援を通じて、公衆衛生の向上や地球環境保全に寄与しています。

第二の柱である「普及啓発事業」では、研究成果の公開、3R活動の広報、教育活動などを通じて国民への意識啓発を行っています。そして第三の柱「国際展開支援」では、日本の高度な循環産業技術を海外に広めるため、調査協力や情報提供を実施しています。

これにより、国内外での環境負荷低減と経済活性化の両立を目指し、廃棄物と資源循環に関する包括的な取り組みが、他の財団にはない強みです。

PCB産業廃棄物の処分を依頼できる会社

PCB産業廃棄物の適切な処理は、環境保護と法的リスクの回避において極めて重要です。しかし、専門的な知識と経験が必要なため、処分をどのように進めればよいか悩む企業も少なくありません。PCB廃棄物の処理を安心して依頼できる3つの会社をご紹介します。

◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送は、全国規模で展開する産業廃棄物処理場と緊密に連携し、企業のニーズに合わせた最適な廃棄物処理方法を提案する専門のコンサルタント企業です。これまでに3000件以上の実績を持ち、豊富な経験と確かな信頼性を背景に、さまざまな業界に対して高品質なサービスを提供しています。産業廃棄物処理において、法令遵守を徹底し、技術面での対応力も強みとして、多様なニーズに柔軟に対応しています。

特に、低濃度PCB廃棄物や不明廃棄物の処理について深い知識を有し、処分に関連する複雑な書類作成や搬出作業を一括してサポートします。PCB廃棄物の処理は厳格な規制に基づいて行われ、環境や健康に対するリスクを最小限に抑えることが求められますが、丸両自動車運送はその分野での豊富な実績と専門知識を活かし、効率的で安全な処理を実現しています。また、法的手続きや書類作成も担当し、企業の負担を軽減することで、安心して任せていただける体制を整えています。

| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |

| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |

| 電話番号 | 054-366-1312 |

| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |

さらに、同社は最新の技術を導入しており、GPSを活用した運搬監視システムを導入しています。このシステムにより、廃棄物の運搬中にリアルタイムでその位置情報を追跡できるため、万が一のトラブルにも迅速に対応できる準備が整っています。この取り組みは、廃棄物の不正処理や輸送中の事故を防ぎ、リスクを最小化することができます。これにより、安全面が強化され、クライアントにとって重要な信頼性が確保されます。

また、緊急時に備えた対応基準を整備しており、予期しない事態が発生した場合でも、迅速かつ適切に対応できる体制を構築しています。これにより、通常業務と同様に、緊急時にもスムーズな対応が可能となり、企業の操業に支障をきたすことなく、問題解決に取り組むことができます。

丸両自動車運送は、これらの取り組みを通じて、産業廃棄物処理に関するあらゆる課題に対応し、信頼できるパートナーとして多くの企業に支持されています。また、常に法令遵守を徹底し、持続可能な環境づくりに貢献しています。廃棄物処理を単なるコストではなく、企業の社会的責任を果たす重要な取り組みとして捉え、最適な解決策を提供し続けています。

丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇三友プラントサービス株式会社

三友プラントサービスは、PCB廃棄物の無害化を目指し、処理費用の削減に特化したサービスを提供しています。同社は解体作業や分解を含む工程を一貫して行っており、高濃度および低濃度PCB廃棄物、さらには微量PCB汚染物の処理も対応可能です。

| 会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |

| 所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |

| 電話番号 | 042-773-1431 |

| 公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |

また、近隣地域への柔軟な対応により、輸送費用の最適化を図るなど、コストパフォーマンスの高いサービスが魅力です。

三友プラントサービス株式会社の口コミ評判記事はこちら!

◇光和精鉱株式会社

光和精鉱株式会社は、低濃度PCBの無害化処理を専門とし、国内で初めて認定を受けた実績を持つ企業です。全国各地から寄せられるPCB汚染廃電気機器の処理依頼に対し、確実かつ安全な無害化処理を行っています。

| 会社名 | 光和精鉱株式会社 |

| 所在地 | 〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93 |

| 電話番号 | 0120-582-380 |

| 公式ホームページ | https://www.kowa-seiko.co.jp/ |

小型機器から大型機器まで幅広く対応し、焼却炉を活用した高度な技術で安全かつ確実に処理を実施しています。さらに、処理の進捗をリアルタイムで確認できる「infoセンター」を設け、透明性の高い運営を実現しています。

光和精鉱株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼光和精鉱のPCB廃棄物処理~総合技術と全国の代理店ネットワーク

まとめ

産業廃棄物処理事業振興財団は、廃棄物処理と環境保護に寄与する公益財団で、国や地方公共団体、産業界からの委託を受けて、廃棄物の適正処理や資源の循環利用を促進する活動を行っています。主な事業内容は、債務保証、助成、振興、適正処理推進の4つの領域にわたります。

債務保証では、優れた廃棄物処理施設の整備を支援し、金融機関からの借入を円滑に進めるための債務保証を提供しています。助成事業では、3Rの推進や環境負荷低減に向けた技術開発や処理業者の支援に対して助成金を支給しています。

振興事業では、優れた処理業者の育成や情報提供を通じて、産廃処理業界の成長を支援しており、適正処理推進事業ではPCB廃棄物の適正処理や不法投棄解消などに取り組んでいます。

また、産業廃棄物処理助成事業では、持続可能な循環型社会の構築を目指し、3Rに関する技術開発や環境負荷低減技術の開発、バイオ燃料認定研究開発などに対して助成を行っています。申請資格や対象となる事業には条件があり、事業の効果的な進展に向けたサポートが行われています。

この記事を読んでいる人におすすめ