PCB産業廃棄物が解体工事中に発見されると、迅速で適切な対応が必要です。これらの物質は健康や環境に深刻な影響を及ぼす危険性があります。そのため、安全な取り扱いと適切な処理が不可欠です。適切な対処法としては、PCB廃棄物を専門業者に委託し、適切な保管と処分を行うことが重要です。また、漏洩や飛散を防ぐための対策を講じることも必要です。

目次

PCB産業廃棄物が解体工事で発見される可能性

解体工事の現場では、長年使用されてきた建築設備の中からPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器が発見されるケースが増えています。特に古い変圧器や蛍光灯安定器などにはPCBが含まれている可能性があり、解体時の不適切な処理は環境汚染や健康被害を招くおそれがあります。本章では、解体工事で判明するPCB廃棄物の実態と、その適切な対応の重要性について解説します。

◇そもそもPCBとは

PCB(ポリ塩化ビフェニル:Poly Chlorinated Biphenyl)は、人工的に合成された主に油状の化学物質であり、1950年代から1970年代にかけて日本の産業を支えた重要な素材でした。

水に溶けにくく、熱に強く、燃えにくいという高い安定性と優れた電気絶縁性を持つことから、変圧器・コンデンサーなどの電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など、幅広い用途で利用されていました。これらの特性により「夢の化学物質」とも呼ばれていましたが、その一方で極めて分解しにくく、環境中に長期間残留する性質を持つことが問題視されるようになります。

PCBの毒性は、脂肪に溶けやすく体内に蓄積されやすい点にあり、慢性的な摂取によって皮膚障害、倦怠感、神経症状などを引き起こすことが報告されています。1968年に発生した「カネミ油症事件」では、食用油の製造過程でPCBが混入し、健康被害が全国に広がりました。この事件をきっかけにPCBの危険性が社会問題化し、1972年(昭和47年)に製造・輸入が全面的に中止されます。

しかし、当時すでに多くの電気機器や設備に使用されていたため、廃棄や処理の遅れによる環境汚染が長年の課題となりました。こうした背景を受け、2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が制定。

国主導で中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を中心に全国5カ所で処理施設が整備され、PCB廃棄物の計画的な処理が進められています。PCBはその安定性ゆえに環境中で分解されにくく、長期にわたる管理と確実な処理が求められる物質です。

◇PCB問題の歴史的経緯

1954年(昭和29年)から1972年(昭和47年)までの期間、日本では電気機器の製造にPCBが広く使用されていました。特に変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などにおいて、PCBは絶縁油として利用されていました。

その優れた電気絶縁性や耐熱性、不燃性から、当時は「夢の化学物質」と称され、全国の工場やビル設備に導入が進みました。しかし、1968年(昭和43年)に発生した「カネミ油症事件」で、食用油に混入したPCBが原因となり、多数の健康被害を引き起こしたことを契機に、その危険性が社会問題化します。これを受け、1972年には行政指導によりPCBの製造・使用が中止されましたが、当時の国内使用量は約5.4万トンにも及び、高圧変圧器やコンデンサー約1.1万台の所在が不明になるなど、管理の不備が長期的な課題となりました。

その後、2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」が制定され、国主導で中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を中心とした全国5カ所の処理施設で本格的な処理が開始されます。

2004年の北九州を皮切りに、豊田・東京・大阪・北海道へと順次拡大。さらに、2016年(平成28年)の法改正では期限内処理を義務化し、2022年(令和4年)にはPCB廃棄物処理基本計画の改訂が行われました。こうして、日本は世界でも類を見ない規模でPCBの完全処理を目指し、環境安全と公衆衛生の両立を図っています。

◇解体工事で判明するPCB廃棄物の存在

解体工事が行われる際にこれらの機器が発見され、PCB廃棄物の存在が明らかになるケースが多々報告されています。また、時には変圧器などの重電機器や地中送電線に非意図的にPCBが混入していたこともあり、解体撤去に際してはPCB廃棄物の可能性に留意することが重要です。

解体工事の際には、十分な注意が必要であり、作業者の安全を確保しつつ、適切な廃棄処分方法を検討することが求められます。

【あわせて読みたい】

▼PCB(ポリ塩化ビフェニル)の特性を理解してPCB廃棄物を適正に処理しよう

発見されたら要注意!危険性と注意点

画像出典先:佐賀県

PCB廃棄物が建築物の解体工事中に発見された場合、その危険性と注意点を理解することが重要です。特に照明用安定器にはPCBが含まれる可能性があり、解体後に排出される材料がPCB汚染物となるリスクがあります。

◇PCBを使用およびPCBに汚染されているもの

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて多くの電気機器や建材に使用されていた化学物質であり、今なお解体工事の現場で発見されることがあります。

広く使用されている電気機器等のうち、PCBが使用されていた代表的なものとして、安定器やコンデンサー、変圧器などがあります。

・変圧器

交流電力の電圧を上げたり下げたりする装置であり、ビルや工場の変圧器には絶縁油としてPCBが使用されていました。

・コンデンサー

一時的な蓄電、電圧調整、位相を変化させるなどの効果を持つ装置。絶縁油にPCBが使われていました。

・安定器

業務用や施設用の蛍光灯器具などに内蔵されているコンデンサーに、PCBが含まれているものがあります。

・電気機器の絶縁油

電力機器の絶縁材料として使用される液体の絶縁材にPCBが含まれている場合があります。

・ドラム缶

PCB汚染物を保管したり運搬などに使用されたドラム缶も、PCB汚染物になります。

・保護具類

PCB処理の際に使用されたゴム手袋、化学防護具、吸収マスクなどの保護具も、PCB汚染物となります。

建築物の解体工事を行う際には、特に照明用安定器に注意が必要です。これは、照明の電圧を安定させるための装置であり、ビルや学校、病院などの業務用照明に広く利用されています。

以前の照明交換工事では、取り外しにくい場所に安定器を残しているケースが多く見られました。しかし、これらの安定器にはPCBが含まれていることがあります。解体工事を行う際にこれらの安定器を見落とし、解体後に排出されるコンクリートや石膏ボードなどの材料がPCB汚染物となる可能性があります。

したがって、建築物の解体工事を行う前に、PCBやアスベストの有無を十分に調査が不可欠です。

◇PCB廃棄物の分類

PCB廃棄物は、含有または付着しているPCBの濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。PCB濃度が0.5%(5,000ppm)を超えるものは高濃度PCB廃棄物、5,000ppm以下で0.5ppmを超えるものは低濃度PCB廃棄物とされます。なお、橋梁塗膜や感圧複写紙、汚泥などの可燃性汚染物については、PCB濃度が100,000ppm以下であれば低濃度PCB廃棄物として扱われます。

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が運営する国の指定処理施設で処分が行われています。一方、低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設や、都道府県知事が許可した処理施設で処理されます。これらの施設では、PCBを分解・無害化する高度な化学処理技術が用いられています。

このように、PCB廃棄物は濃度に応じて厳格に分類・管理されており、適切な処理ルートを選定することが法的にも義務付けられています。誤った保管や処理は環境汚染や法令違反につながるため、正確な判定と確実な処理体制の構築が不可欠です。

◇解体業者がPCB廃棄物の処分を行うことはできない

解体業者はPCB廃棄物を処分する権限がなく、その責任は建物の所有者に帰属します。特別措置法により、工事業者はPCB廃棄物を有償・無償を問わず譲渡・譲り受けることができません。

この法律に違反した場合、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、PCB廃棄物の収集・運搬には特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。

そのため、専門業者への依頼が不可欠です。したがって、PCB廃棄物の処理に関しては、建物所有者が責任を持ち、適切な専門業者と連携して処理する必要があります。

PCBの有無を事前に確認

PCB廃棄物の適切な処理を確保するために、建築物の解体工事を行う前にはPCBの有無を事前に確認する必要があります。PCBは照明用安定器などに含まれており、解体後に発生する材料がPCB汚染物となる可能性があるため、慎重な調査が欠かせません。

◇PCB使用の可能性がある電気機器

解体工事の際に撤去される重電機器や電気機器には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されている可能性があります。PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和29年から平成2年までの間に製造された電気機器に含まれる可能性があります。特に、変圧器、コンデンサ、安定器に使用されていました。これらの機器は高濃度のPCBを含む場合があります。

また、平成2年以降の製品でも、非意図的なPCBの混入が問題視されています。例えば、変圧器やコンデンサなどの絶縁油に微量のPCBが混入している可能性があります。

◇確認方法

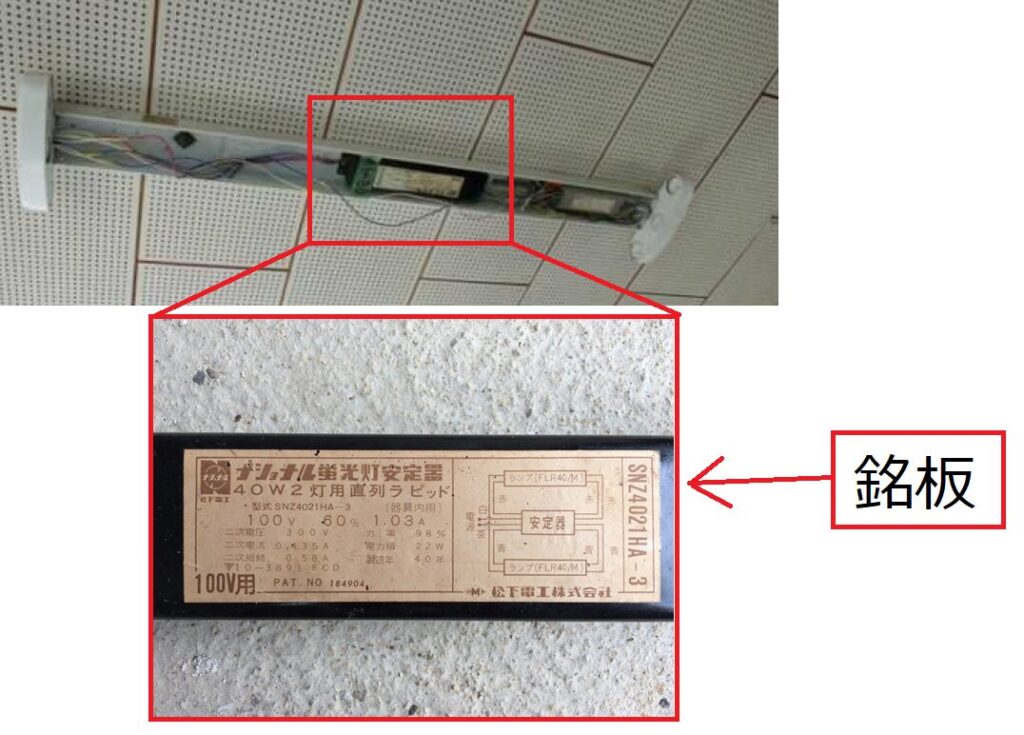

解体前調査では、まず「いつ製造された何の機器か」を特定し、必要に応じて絶縁油の分析で最終判定します。銘板確認→メーカー照会→分析(必要時)の順で進め、判定基準は環境省の「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」に従います。感電や漏えい事故防止のため、通電中の機器には近づかず、穿孔作業は有資格者のみで実施してください。

・変圧器・コンデンサー

銘板で製造年・型式を確認し、メーカー見解や日本電機工業会の情報でPCB使用・汚染可能性を照合します。一般にコンデンサーは平成3年(1991)以降製造は汚染可能性が低く、変圧器は平成6年(1994)以降出荷かつ絶縁油の入替等メンテ無しなら汚染可能性が低いとされています。判別不能または汚染懸念が残る場合は絶縁油を採取し、PCB濃度を測定します。0.5mg/kgを超えれば低濃度PCB廃棄物、同以下なら非PCBとして取り扱えます。

・安定器

昭和32年(1957)〜昭和47年(1972)製の蛍光灯安定器にPCB使用品が存在します。建築・改修が昭和52年(1977)3月以前の建物は全数確認が原則。銘板のメーカー・型式・性能等で判別し、日本照明工業会等の資料で照合します。安定器の分解やコンデンサーの取り出しは漏えい事故の恐れがあるため禁止。銘板不明は同一形状・同一保管群の判定に準拠するか、PCB使用品として保守的に扱います。

・汚染物等

布・紙・汚泥・容器(ドラム缶)など付着・浸透が疑われる「汚染物等」は、規定手順でサンプリングし、環境省法に則って濃度測定します。0.5%(5,000ppm)超は高濃度、以下で0.5ppm超は低濃度に区分。測定でPCBが検出されたものは特別管理産業廃棄物として、JESCO(高濃度)または無害化処理認定施設等(低濃度)へ適正委託します。

【あわせて読みたい】

▼ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準は?PCBの分析方法

PCB含有電気機器と発覚した場合

PCBを含む電気機器が発覚した場合、迅速な対応が不可欠です。これらの機器は解体工事において重要な要素であり、不適切な処理は環境や健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、PCB含有電気機器の発見は重大な警告として受け止め、適切な処理手順を確保する必要があります。

◇PCB含有電気機器と発覚した場合

PCBを含有する電気機器が解体工事中に発覚した場合、まず建築物の管轄する行政機関に届出・登録を行います。次に、PCB廃棄物が漏洩や飛散しないようにするために、囲いを設けて適切な容器に入れて保管します。その後、専門業者にPCB廃棄物の収集運搬・処分を委託します。処分が完了したら、処分完了報告を行います。

ただし、解体工事を急がなければならない場合は、PCB廃棄物の保管場所を他の事業場に設けて、自社で運搬するか、許可を得た業者に委託して移設することもできます。このように、PCB含有電気機器が発覚した場合は、適切な手続きを踏んで専門業者に委託して処理することが重要です。

◇見つかったPCB廃棄物の処分

解体工事中にPCB廃棄物が発見された場合、解体工事が完了するまでにPCB廃棄物の処理を完了させる必要はありません。また、変圧器からPCB油を取り出してそれぞれの処理を委託することも可能です。特に大型のトランスの場合、油が入ったままだと重すぎて搬出できないことがあるため、PCB油のみを取り出して処理する場合もあります。

PCB廃棄物の法的枠組みと処理期限

PCB廃棄物の管理は、期限・手順が法律で厳格に定められています。本章では、PCB特別措置法の要点、最新の処理期限(高濃度/低濃度)、違反時の罰則を整理。解体・改修前に「何をいつまでに」行うべきかを実務目線で明確にします。

◇PCB特別措置法の概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB)特別措置法は、PCB廃棄物の適正な処理を促進するために制定された法律で、PCBを含む製品や廃棄物を安全かつ確実に処分することを目的としています。PCBは人体や環境への有害性が極めて高く、長期間分解されにくい性質を持つため、厳格な管理と期限内処理が求められています。

本法では、PCB廃棄物を保管・使用している事業者に対し、毎年6月30日までに前年度の保管・処分状況を都道府県知事または政令市長へ届け出る義務が定められています(第8条・第15条・第19条)。さらに、保管場所の変更が生じた場合には、変更から10日以内の届出が必要です。処分を終えた際には、完了日から20日以内に処分終了届を提出しなければなりません。

また、PCB廃棄物の譲渡・譲受けは原則禁止されており(第17条)、相続や合併などによって事業の地位を承継した場合には、30日以内の承継届出が義務付けられています(第16条)。このように、法はPCBの所在や管理責任を明確にし、不適切な保管や不法投棄を防止する仕組みとなっています。

さらに、平成28年の法改正により、PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」「低濃度PCB廃棄物」「高濃度PCB使用製品」に分類され、高濃度PCB廃棄物は計画的処理完了期限の1年前までに処分を終えることが義務化されました。また、JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の事業エリア外への移動は禁止され、監督機関による立入検査や報告徴収の権限も強化されています。

このように、PCB特別措置法は、PCB廃棄物の発見から最終処分までを一貫して管理し、確実な処理を推進するための中核的な法制度です。

引用元:環境省

◇PCB廃棄物の処理期限

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、環境や人体に深刻な悪影響を及ぼす物質であり、法律により厳格な管理と処理期限が定められています。1972年の製造中止から50年以上が経過した現在も、古いビルや工場にはPCBを含む機器が残存しているケースが多く、早急な対応が求められています。特に変圧器やコンデンサー、照明用安定器などに使用されたPCB廃棄物は、使用中・保管中を問わず、期限内に適正処理を行う必要があります。

高濃度PCB廃棄物の処分期限はすでに終了しており、変圧器・コンデンサーは令和4年(2022年)3月31日まで、安定器や汚染物等は令和5年(2023年)3月31日までと定められています。これらの期限を過ぎても新たに発見された場合は、直ちに自治体や管轄行政機関へ報告し、適切な対応を取らなければなりません。一方で、低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年(2027年)3月31日までとされており、現在も処理が可能です。しかし、無害化処理施設の稼働期間を考慮すると、早めの委託が推奨されています。

PCB廃棄物の処理は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)や、環境大臣の認定を受けた無害化処理事業者が担っています。これらの施設では、高濃度・低濃度の区分に応じた専門的処理が行われ、漏えいや再汚染を防ぐ厳密な手順が採用されています。

PCB廃棄物を期限内に処分することは、単なる法的義務ではなく、地域環境と人々の安全を守る社会的責務です。特に、古い建物や設備を所有する事業者は、機器の年代・型式を確認し、早期の廃棄・処理委託を徹底することが重要です。

◇違反時の罰則

PCB特措法では、期限内処理・届出・適正委託を怠ると厳しい罰則が科されます。代表例は次のとおりです。

- 譲渡し・譲受けの禁止違反/改善命令違反:3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科あり)。

- 保管状況の未届・虚偽届出:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。

- 承継届の未届/検査の拒否・妨害等:30万円以下の罰金。

- 無許可業者への委託:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科あり)。

- 不法投棄:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科あり、排出事業者が法人の場合は3億円以下の罰金)。

高濃度PCBは地域ごとの処分期間が既に経過しており、新たに発見しても未委託の状態は法令違反。直ちに自治体・地方環境事務所へ連絡し、保管の囲い込み・漏えい防止を徹底のうえ、特別管理産業廃棄物の許可業者に収集運搬・処分を委託します。

低濃度PCBも令和9年3月31日の期限後は、未届や行政指導不履行でPCB特措法第31~33条に基づく罰則の対象となり得ます。期限管理、毎年度の届出、銘板確認・分析などの実務を前倒しで実施し、法令遵守を確実にしましょう。

【あわせて読みたい】

PCB廃棄物の悩みに対応してくれる業者3選

PCB廃棄物は期限管理と確実な無害化が最重要。ここでは、相談から分析・届出・収集運搬・処理までワンストップで頼れる3社を厳選。全国対応と実績豊富な丸両自動車運送、低濃度PCB無害化と資源化に強い光和精鉱、難処理物や土壌汚染まで解決する三友プラントサービス。強みを把握し、最短で適正処理へ。

◇丸両自動車運送株式会社

丸両自動車運送は、運送の枠を超えて産業廃棄物の最適解を設計・実行する“産廃総合コンサルタント”。全国45都道府県の収集運搬許可と多彩な専用車両を武器に、PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物までワンストップで対応します。

実績はPCB廃棄物処理だけで約3,000件超。JESCO搬入仕様の容器・トレイを用いた厳重な梱包、GPSによる運搬追跡、講習修了者による作業従事、最大10億円の補償体制など、安全・法令遵守の運用が徹底されています。

加えて、分析や各種届出の書類作成代行にも対応し、排出事業者の事務負担を大きく軽減。ドラフトチャンバーやX線装置、蛍光灯安定器の仕分け、PACタンク・各種ピット清掃、汚染土壌対応など現場起点の事例も豊富です。

| 会社名 | 丸両自動車運送株式会社 |

| 所在地 | 〒424-0036 静岡県静岡市清水区横砂西町10-6 |

| 電話番号 | 054-366-1312 |

| 公式ホームページ | https://www.maruryou.jp/ |

静岡の自社プラントでは太陽光パネルやコンデンサの中間処理・再資源化にも対応し、ISO14001取得のもと環境配慮とコスト最適化を両立。期限が迫るPCB案件でも、調査・見積・収集運搬・中間処理・最終処分まで、全国ネットワークで確実にリードしてくれる頼れるパートナーです。

丸両自動車運送株式会社の口コミ評判記事はこちら!

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇光和精鉱株式会社

光和精鉱は、製錬・化学技術を基盤に「処理」と「資源化」を一体で提供する環境ソリューション企業です。独自の塩化揮発法により、製鉄用ペレットや非鉄原料へと再生する高度リサイクルを実現。燃え殻は埋立ゼロ(100%リサイクル)を掲げ、資源循環型社会に直結する処理を強みとします。

低濃度PCBでは2010年に全国初の無害化処理認定を取得。小型~大型の電気機器や汚染物までカバーするトータルサービスを確立し、前処理倉庫から固定床炉・流動床炉までの自社設備で安全・確実に無害化を進めます。

| 会社名 | 光和精鉱株式会社 |

| 所在地 | 〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46-93 |

| 電話番号 | 0120-582-380 |

| 公式ホームページ | https://www.kowa-seiko.co.jp/ |

自治体からの難処理廃棄物の受託実績も多数。環境面ではエコアクション21を取得し、CO₂削減・排熱の有効利用・水資源再利用などを継続的に改善。SDGs・健康経営にも積極的に取り組み、教育・訓練や事故ゼロ活動を徹底しています。拠点は北九州本社に加え、東京・関西の営業所を配置。低濃度PCBの期限内処理から金属回収・資源化まで、法令遵守と循環価値の創出を同時に叶える、事業者の心強いパートナーです。

光和精鉱株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼光和精鉱のPCB廃棄物処理~総合技術と全国の代理店ネットワーク

◇三友プラントサービス株式会社

「廃棄物に対する目線を未来に。」を掲げ、産業廃棄物の収集運搬から中間処理・最終処分までをワンストップで提供する総合環境企業。創業70年で培ったデータベースと有資格者の陣容を強みに、全国ネットワークと工場群で一気通貫処理を実現します。

PCBは高濃度・低濃度・微量の各区分に対応。JESCO連携や認定無害化事業者への最適委託を前提に、解体・前処理を自社主導で行い、短期間の大量引取/現地リスク最小化/手続き代行まで含めてコスト最適化を図ります。

さらにPFOS・フロン、発火性・禁水性物質、危険ボンベ、化学薬品など処理困難物の安全対処も得意領域。リサイクルでは食品系の循環モデル「SAIKAI PROJECT」や金属水銀・希少金属含有薬品の再資源化・買取まで提案し、廃棄量そのものの削減を後押しします。

| 会社名 | 三友プラントサービス株式会社 |

| 所在地 | 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-8-21 |

| 電話番号 | 042-773-1431 |

| 公式ホームページ | https://www.g-sanyu.co.jp/ |

土壌汚染対策(※PCB・ダイオキシン類除く)は調査~洗浄・化学脱着・分別処理、搬出、行政対応まで一社完結。加えて省エネ事業「ENTECH」では初期投資ゼロの成果報酬型で照明・空調・EMS等を最適化し、環境負荷とコストを同時に低減。相模原本社を核に研究・分析機能を備え、コンプライアンスと安全第一で“廃棄しない”未来を具体化します。

三友プラントサービス株式会社の口コミ評判記事はこちら!

まとめ

PCBは1954年から1972年までの期間、電気機器の製造に広く使用され、特に変圧器、コンデンサ、蛍光灯安定器などに利用されました。これらの機器が解体工事中に発見され、PCB廃棄物の存在が明らかになるケースが多いです。解体工事では、安全性を確保しつつ適切な廃棄処分方法を考慮する必要があります。

特に照明用安定器にはPCBが含まれる可能性があり、解体後の材料がPCB汚染物となるリスクが高いです。解体業者はPCB廃棄物の処分を行う権限がないため、専門業者に委託する必要があります。

PCB含有電気機器が発見された場合は、行政機関に届出し、囲いを設けて適切な容器に入れて保管し、専門業者に処理を委託します。解体工事が急がれる場合は、PCB廃棄物の保管場所を移動することもできます。PCB廃棄物の処分は解体工事完了後に行われ、特に大型のトランスではPCB油のみを取り出して処理する場合もあります。

この記事を読んでいる人におすすめ

▼PCB廃棄物の処理費用は高額?リスク・費用相場・削減策を徹底解説【2025年最新版】